秀光人形工房 (ひな人形、五月人形、日本人形)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

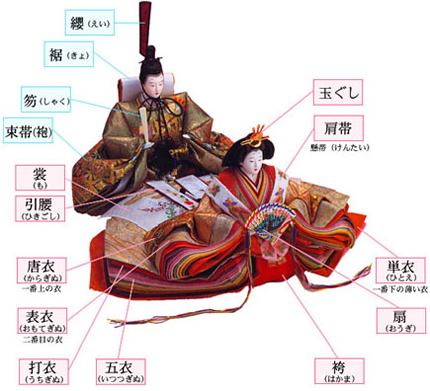

十二単衣は男の束帯に対する女性の正装で、何枚も重ねて着た装束です。男の束帯と同様、奈良時代に用いられました。唐風衣装の継承で、それぞれ平安中期に至って風化され、当時の生活環境に順応出来る衣服になりました。

髪は振り分けのおすべらを入れた『おすべらかし』に結い上げ、肌着から順次着せ付けていきます。単衣、五衣、打衣、表衣を一本の紐でしめ、十枚以上を一つにするので十二単衣と呼んでいました。実際には12枚着ているからといって十二単衣と言う訳ではないようです。あくまでも十二をもって、いっぱいと言う意味であったようです。

![]()

■単衣(ひとえ)

単仕立てで、地質は綾、絹など。色合いは特に決めは無いのですが、2〜3枚ほど着るようです。この下着の上に緋色の袴(はかま)をはきます。

■五衣(いつつぎぬ)

袿(うちき、長裾長袖の袷の着物)を五枚着ている所から由来します。地質は綾、唐綾、絹など。色合いは特別の紫色の他は着る人の好みによって様々でした。五枚一度に着る総重ねと、一枚一枚を重ねてゆく方法とがありました。五衣は元来、襲衣(かさねぎぬ)と言われ、枚数には特に決まりが無く、何枚も自由に襲ねた袿でした。二十枚も襲ねた例もあったようですが、平安の末頃から鎌倉時代にかけて五枚と制限され、五衣の名前もこの頃から生まれてきました。

■打衣(うちぎぬ)

袷(あわせ)仕立てで、地質は綾、平絹など。緋色と定められた時代もありました。植物の皮を叩いて繊維にしたものを織った布。

■表衣(おもてぎぬ)

袷仕立てで、地質は唐綾、紗絹など。

■唐衣(からぎぬ)

袷仕立てで、地質は綿、綾、絹が多く、裏地も綾絹を用いてかなり凝った物もありました。色合いで赤、青などは勅許を得ないと着用出来ない時代もありました。

■裳(も)

地質は絹。背に当て、前で結び後ろに長く裾を引く懸衣(かけぎぬ)で、男子の束帯の場合、後ろに長く引いた裾の長い程、また、懸帯(ひきごし)の長い程、これを着用する人の位が上位と言う事を表しました。

色彩や紋様図柄には、その時代の制限や禁色があって階級区分等がありました。たとえば奈良時代には、礼服や朝服の地質や服色を分けて、白、黄丹(おうに)、紫等を上位に、下の黒まで18階級の区分をしました。五位以上者の息女は父の朝服以下の色は許されても、父と同格以上の色を着ける事は許されませんでした。平安時代にはいって、黄櫨染(こうろせん、櫨と蘇芳に酢を加えて染めた赤黄色)の色合いは、天皇のみ、あるいは桐竹鳳凰の図柄は天皇皇后だけというようにその時代の禁色、禁図の制限もありました。

束帯を袍(ほう)とも言い、現在の神官の正装にも似ています。男子の場合は、大宝令の衣服令で礼服、朝服、制服の三種が制定されて朝服が正装として用いられるようになり、服色の規定の基盤が出来ました。その後、平安時代に朝服は束帯と呼ばれ、正装となり、明治維新後、礼服の制度が廃止されて束帯は最上位の服装になりました。袍の色の最上位は、はく御袍(はくのごほう、純白の絹)で、天皇が神事で着用、次が黄櫨染でこれも天皇に限る禁色、次は皇太子の黄丹、そして一位より四位までが黒の袍、五位が緋袍、六位以下は縹袍(はなだほう)となっていました。

![]()